前回は、ニニギノミコトとコノハナサクヤビメの結婚、さらにコノハナサクヤビメが火中で3柱の神を産んだお話を紹介しました。

今回から、日本神話は、有名な兄弟である「海幸彦」と「山幸彦」の物語へと進みます。

ニニギノミコトとコノハナサクヤビメの間に生まれた三柱のうちの一柱の神

火照命(ホデリノミコト)は「海の魚を漁る男」

と言う意味の名で「海幸彦」と呼ばれていました。

海幸彦は、鰭(ひれ)の大きな魚から鰭の小さな魚まで大小の魚の漁をしていました。

また、もうひと柱の神である

火遠理命(ホデリノミコト)は「山の獲物をとる男」

の意味の名で「山幸彦」と呼ばれていました。

山幸彦は、毛の荒い獣から毛の柔らかい獣まで様々な獣を獲っていました。

ある日、山幸彦(火遠理命)は兄の海幸彦(火照命)に、

「お互いに、獲物をとる道具を交換してやってみよう」

と、三度にわたり提案しましたが、海幸彦は乗り気でなく、なかなか承諾してもらえませんでした。

しかし、あまりにもしつこく求める山幸彦にとうとう根負けした海幸彦は、少しの間だけ交換し使ってみることにしました。

ようやく交換してもらえた山幸彦は、胸をわくわくさせながら、海幸彦の釣り竿と釣り針を使い、さっそく魚をとりに行きました。

ところが釣り針を使い魚を釣ろうとするも、まったくうまくいかず、結局、期待に反して一匹も釣ることが出来ませんでした。

さらには釣れないだけではなく、なんと!

海幸彦の大切にしていた釣り針を海に失くしてしまったのです。

一方、山へ出かけた海幸彦も、獲物を仕留めることができませんでした。

そんな時、海幸彦が山幸彦の元へやって来て、

「山さちも、己(おの)がさちさち、海さちも、己がさちさちそろそろお互いの道具を交換し、元に戻そう」

(山の幸も、海の幸も、やはり本来の持ち主が道具を使わないことには得られないようだ。さあ、お互いに道具を返すとしよう)

と言ってきました。

※ 道具のことを「幸」と言います。

そこで、山幸彦は正直に、

「借りた釣り針で結局一匹も取れなかった。その上、その釣り針を海になくしてしまいました」

とありのままを打ち明けたのです。

ところが、それを聞いた海幸彦の怒りは尋常ではなく、

「私の釣り針を、絶対に返してくれ!」

と、山幸彦を許すことはなく、なにがなんでも釣り針を返すように、責め立てました。

そこで、山幸彦は償い兄に許してもらうため、身に帯びていた十拳剣(とつかつのつるぎ)を打ち砕き、五百本もの釣り針をお作りになり、兄に差しだしましたが、海幸彦は受け取ってくれません。

山幸彦はさらに、千本の針をお作りになり差し出し、弁償いたしたのですが、それでも海幸彦は受け取ってくれず、

「元の私の針じゃなくてはだめだ!返してくれ」

の一点張りなのでした。

そんな山幸彦は、どうすることも出来ず、涙を浮かべながら海辺に座り込んでいました。

そんな時、海の流れを司る神の塩椎神(しおつちのかみ)が現れて、

「虚空津日高(そらつひこ:山幸彦の敬称)、どの様なわけで泣いているのか?」

と尋ねました。そこで、山幸彦はこれまでの経緯をはなしました。

「私は兄の海幸彦に「互いの道具を交換しよう」と言って交換してもらったのですが、私はその兄から借りた釣り針を海に失くしてしまいました。

当然、兄には釣り針を返せと言われたので、代わりにたくさん針を作って償おうとしましたが、全く受け取ってもらえず「元の針を返せ」の一点張りです。私はどうしていいかも分からず泣いているのです」

それを聞いて、気の毒に思った塩椎神(しおつちのかみ)は、

「そういう事なら、私があなたのために、協力してあげましょう」

といいました。

すぐさま、目(編み目)が詰まった竹で編まれた小船を造り、山幸彦をその船に乗せ、この後どうすべきかを教えてくれました。

「私が、この船を押し流しましたら、しばらくは、そのままお進みください。

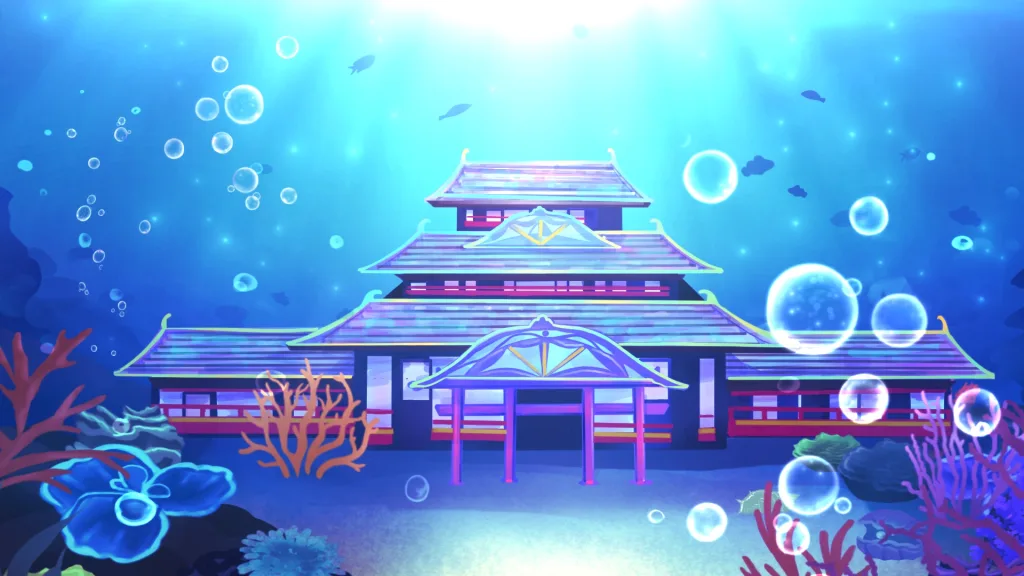

その先に良い潮路(しおじ:海流の流れる道)が現れるので、その道に乗り進んで行けば、魚の鱗(うろこ)のように屋根を葺(ふ)いた宮殿にたどり着きます。

それは綿津見之神(わたつみのかみ:海の神)の宮殿になります。

宮殿の御門(みかど)の前に着いたならば、その傍らの井戸があり、香木(神聖な桂の木)が立っています。

その桂の木に登り、その木の上で座って待っていれば、海の神の娘の豊玉毘売が見つけてくれ、きっと相談に乗ってくれましょう」

と教えられると、山幸彦は、綿津見之神(わたつみのかみ:海の神)の宮殿に向かったのです。

その後、すべて塩椎神の言葉通り運んでいきました。

山幸彦が、香木の上で待ち構えていると、やがて豊玉毘売の侍女が器を持って現れました。

水面に光がさしていたので、侍女は不思議に思い、木の上に目をやりました。

すると、彼女の目に見目麗しい男の姿が映りました。

山幸彦が水を所望すると、侍女は手にしていた器に水を汲んで差し出しました。

しかし、山幸彦は水には口をつけず、首にかけていた玉の緒から玉を1つ抜き取り、口に含んだかと思うと、それを器の中に吐き出しました。

すると、玉は器にびったりとはりつき、どうしても離せなくなってしまいました。

侍女は仕方なく中へもどると、器をそのままの状態で豊玉比売に差しだしました。

当然、豊玉毘売は不思議に思い「もしや、門の外に誰かいらしているのですか」と侍女に尋ねました。

侍女はありのままを伝えたところ、豊玉比売は、自分の目で確かめようと外へでました。

そして、山幸彦を一目見るなり、恋の虜となってしまったのです。

豊玉毘売は、急ぎ宮殿の中へ取って返し、父の綿津見の神に門の外に不思議な男がいることを知らせました。

「どれどれ」と出てきた綿津見の神は、一目で山幸彦の素性を見破り、

「この方は天津日高の御子、虚空津日高じゃよ」

と言い当てるや、ただちに宮殿の中へ招き入れました。

綿津見の神の歓迎ぶりは大変なもので、山幸彦をアシカの皮でできた敷物と絹製品の敷物を何枚も重ねた上に座らせ、贈り物やらご馳走でもてなしました。

こうして山幸彦は、それから3年もの間、その国で豊玉毘売とともに暮らしたのです。