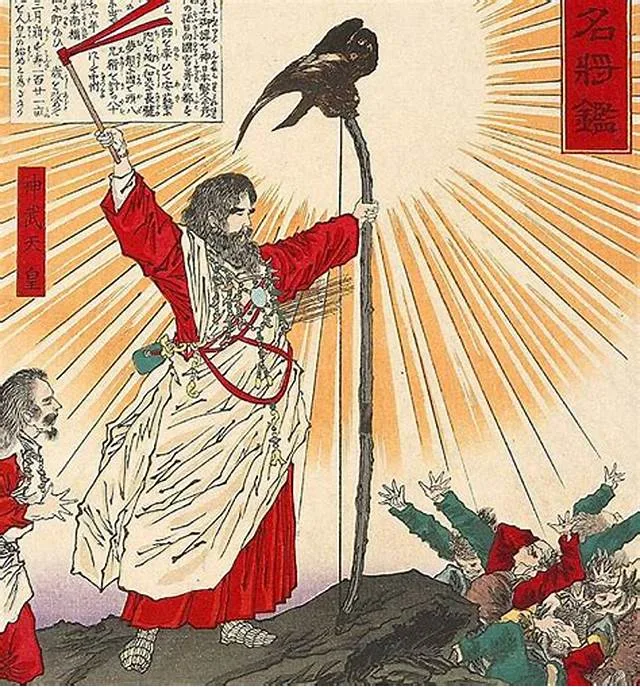

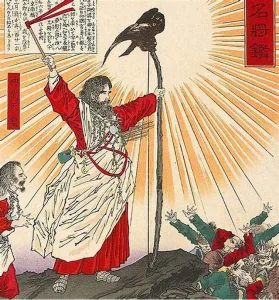

前回は、伊波礼毘古の命(後の神武天皇)は、新天地を求めて東方に向かいますが、白肩の津で登美毘古の激しい抵抗にあい兄の五瀬の命が戦死したお話を紹介しました。

天照大御神から授かった太刀

伊波礼毘古の命の一行が熊野の村から上陸すると、大きな熊が見え隠れしながら近づき、やがて消えてしまいました。

すると伊波礼毘古の命は、たちまち意識を失い、従う平氏たちもみな同様に倒れ伏してしまいました。

このとき高倉下(たかくらじ)という者がひとふりの太刀を持って現れ、伊波礼毘古の命が倒れているところにやってきてそれを献上すると

伊波礼毘古の命はすぐに正気づき「長いこと寝たものよ」と口にしました。

伊波礼毘古の命が太刀を受け取るやいなや、熊野の荒ぶる神はおのずと斬り倒され、逆に眠っていた兵士はみな意識を取り戻しました。

高倉下にその太刀を手に入れた経緯を尋ねたところ、夢のお告げとの返事がありました。

夢に天照大御神と高木の神と建御雷の神が現れ、次のように命じられたというのです。

「葦原の中つ国が騒がしいので、助勢を送らなければならない。

実績のある建御雷の神を活かせる最適ではあるが、今回はかわりにお前に葦原の中つ国を平定した際に使用した太刀のみを下すことにした。

お前の倉の中に下ろすから、それを持って天つ神の御子のもとへ行き、献上するように」

翌朝、高倉下がが倉の中を見たところ、本当に太刀があったので、こうして持参したということでした。

子の太刀の名は、「佐士布都の神」といいます。

甕布都神(みかふつのかみ)、布都の御魂ともいいます。

今は、石上(いそのかみ)の神の宮に鎮座しています。

高木の神が遣わした八咫烏

それからまた高木の神のお告げがありました。

「天つ神の御子をむやみに奥へ入らせてはならない。

荒ぶる神がひしめいているからです。

今、天から八咫烏を遣わすから、そのあとについて進むように」

お告げに従って進んだところ、吉野川の下流で竹筒を仕掛けて魚を獲っているいる者に出会いました。

何者かを尋ねたところ、贄持之子(にえもつのこ)という国つ神だと言います。

これは、阿陀の鵜飼の祖先になります。

そこからさらに進んでいくと、泉から尾を生やした者が出てきました。

その泉は光り輝いていました。

これは井水鹿(いひか)という国つ神であり、吉野の首(おびと)らの祖先になります。

ついてで、吉野の山中に入っていくと、またしても尾を生やした者と出くわしました。

今度は大きな岩を押し分けて出てきました。

お前は誰かと尋ねたところ、その者は

「わたしは国つ神で、名を石押分之子(いわおしわくのこ)といいます。

今、天つ神の御子がお出になったと聞いてお迎えにまいったのです」

と答えました。

この者は、吉野の国巣(くず)の先祖になります。

伊波礼毘古の命は、そこから険しい山中を踏み越え、宇陀といいうところまで進みました。

弟宇迦欺の告発

宇陀には兄宇迦欺(えうかし)・弟宇迦欺(おとうかし)の兄弟がいました。

まず八咫烏を遣わしたところ、兄宇迦欺はいきなり鏑矢(かぶらや)を放ち、八咫烏を追い返しました。

兄宇迦欺は兵を集めて伊波礼毘古の命を迎え撃とうとしましたが、思うように集めることができなかったので、だまし討ちにしようと考えました。

臣従すると偽って、御殿をつくり、その中に罠を仕掛け、伊波礼毘古の命を誘い込み、圧死させようとしたのです。

しかし、弟宇迦欺が伊波礼毘古の命に参上して告発に及んだため、計略は露見することとなりました。

この時成敗を仰せつかったのが、道臣(みちおみ)の命(大伴の連らの祖先)と、大久米の命(久米の直らの祖先)の二人でした。

二人は兄宇迦欺を呼び出し

「お前が御子のためにと申して作った御殿に、まずお前が入って誠意のほどを明らかにせよ」

と罵るように言いながら、太刀の柄を握り、矛をしごき、矢をつがえて追い込んだところ、兄宇迦欺は自分のつくった罠に押しつぶされて死んでしまいました。

弟宇迦欺というのは、宇陀の水取(もいとり:宮中の飲料水・氷室を司る部民)らの祖先です。