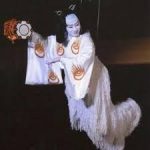

義経千本桜(四の切)

義経千本桜(四の切)

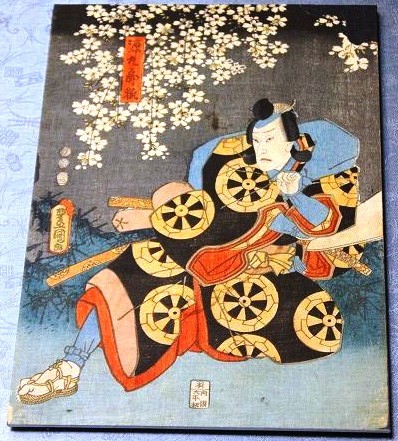

義経千本桜(よしつねせんぼんざくら) は、江戸時代中期に誕生した義太夫節・人形浄瑠璃・歌舞伎を代表する名作です。源平合戦後、源義経の都落ちを背景に、平家残党の復讐劇や、それに翻弄される人々のドラマを壮大に描いた歴史ロマンとして、今なお不動の人気を誇ります。

中でも、歌舞伎ファンから圧倒的な支持を集めるのが 四段目「河連法眼館の段」—通称《四ノ切(しのきり)》。

主役は、なんと 源九郎狐。

肉親を慕う狐の切ない情愛を通して、「肉親同士が争う人間の非道さ」を逆照射するという、構成力に優れた名シーンとして評価されています。

「四ノ切」は本来、義太夫狂言の“四段目の幕切れ前”を意味しますが、この場面の人気があまりにも高いため、歌舞伎では 四ノ切=義経千本桜の名場面 を指す言葉として定着しました。

さらに、歌舞伎ならではのケレン味あふれる演出も見どころです。

武士から狐へ瞬時に変身する「早変わり」、舞台上を軽やかに駆ける「欄干渡り」、豪快な「宙乗り」など、圧巻の舞台技法が観客を魅了します。

明治〜昭和期には歌舞伎の“高尚化”が進みケレン演出が排除される傾向にありましたが、この「四ノ切」だけは例外。

ケレンの最高峰として、時代を超えて上演され続けてきました。

義経千本桜を語るなら、四ノ切と源九郎狐は欠かせません。

歴史美学と舞台芸術が融合した日本文化の結晶を、ぜひ一度ご覧ください。

義経千本桜(四の切)のあらすじ

義経主従は吉野の川連法眼の元にかくまわれていました。そこへ佐藤忠信が義経を訪ねてきます。

静もいっしょかと思えばさにあらず、預かった覚えもないと言う忠信に疑いをかける義経です。

すると、再び静の供で忠信が来たという取り次ぎの声がしました。

忠信がふたり?!

心当たりがあるという静御前に詮議が任されることになりました。

ひとりになった静が初音の鼓を打つと、どこからともなくもうひとりの忠信があらわれました!

鼓の音色に聴き入っている忠信の油断をついて切りかかる静。ヒラリとかわす忠信。

正体を尋ねると、実は、初音の鼓の皮は親狐の皮であり、自分はその子どもだと言います。

親恋しさの一心から鼓を持つ静の供をしてきたのだ、と自分の身の上話を語ります。

奥の間で仔細を聞いていた義経は、狐の身の上話を自分の幼少時と重ねます。そして源九郎狐に初音の鼓を与えることにしたのです。

喜びにうちふるえる源九郎狐。

そのお礼に夜討ちを企てた悪僧どもを化かして館に引き入れ、狐の神通力で懲らしめると、初音の鼓を手にいづこかへ旅だったのです・・・

市川猿之助さんコメント

「四の切」と言えば今や猿之助の専売特許の感があります。ケレン味たっぷりの澤瀉屋型でないと「四の切」は 詰まらないという方も沢山おられます。その四代目市川猿之助さんが、「義経千本桜四の切」に対する思いを歌舞伎美人で語られていたのでご紹介します。

また、猿之助さんは、舞台で「源九郎狐」を演じられる際は、かならず源九郎稲荷神社にお参りに来てくださいます。

2016年05月23日 歌舞伎美人(かぶきびと)より引用

「『四の切』の忠信と源九郎狐は、『勧進帳』の弁慶のように、これ以上のものはないというくらい洗練されている」と言う猿之助。「猿翁の伯父が、どの役も200回演じればスタート地点に立てると言っていましたが、300回近く演じさせていただいて、手順を考えずにできるようになりました。これからは、共演者のイキや、その日その日で(演じ方が)変わってもいいのでは」と話す言葉にも余裕が感じられました。

「子狐はとにかく可愛く。息遣いは見せてはいけない。宙乗りは吊られているように見せず、宙に乗らないといけない」。三代目から四代目へ受け継がれた『四の切』のさまざまな心得が、回数を重ねたことで、頭で考えるのではなく自然に表現されていく…。新しい歌舞伎座初の宙乗りにも、「猿之助の名跡としても、宙乗りなら猿之助と言ってもらえたようでうれしい。三代目が築いてきたことが大きいですね」と、気負うことなく挑みます。

▼

猿之助にとっての『義経千本桜』は、初お目見得の記憶とともに歌舞伎の原風景となっていて、「どこか懐かしい匂いのする芝居」であり、「(演じると)自分の家へ帰ってきたような、母体に帰ったような気がする」と言います。「普遍的であり、日本人らしさがあり、滅びの美学、メルヘン、歌舞伎らしさが全部入っています。三大義太夫狂言のなかでも、抜きんでて素晴らしいと感じています」。